Cliquez ici pour lire la première partie de l’article ! >>>

Petite habitude, avant chaque film, j’essaye de mettre en mots mes attentes vis-à-vis du film. Le débat intérieur fut abrégé par un réaliste « RIEN ». Je n’attends absolument rien de ce film, j’ignore tout de ce que je vais voir et commence donc la projection le sourire aux lèvres, enchanté par l’expérience.

Dès les premières secondes, je suis frappé par un élément : la musique puissante en fond des dialogues. Plus qu’une ambiance, plus même qu’un vecteur de pathos, la musique est ici un outil de ponctuation 100% pur jus de pathos. Presque une troisième voix, impartiale et ferme qui intervient parfois brutalement pour rompre des dialogues. Ma culture bollywoodienne étant ce qu’elle est, je me contenterai de noter l’influence non négligeable de Bollywood sur le cinéma pakistanais, dont les standards, comme en témoigne Abdullah, sont éloignés de ceux du cinéma occidental.

Oui, je vais enfin vous parler du film ! Nous y voilà.

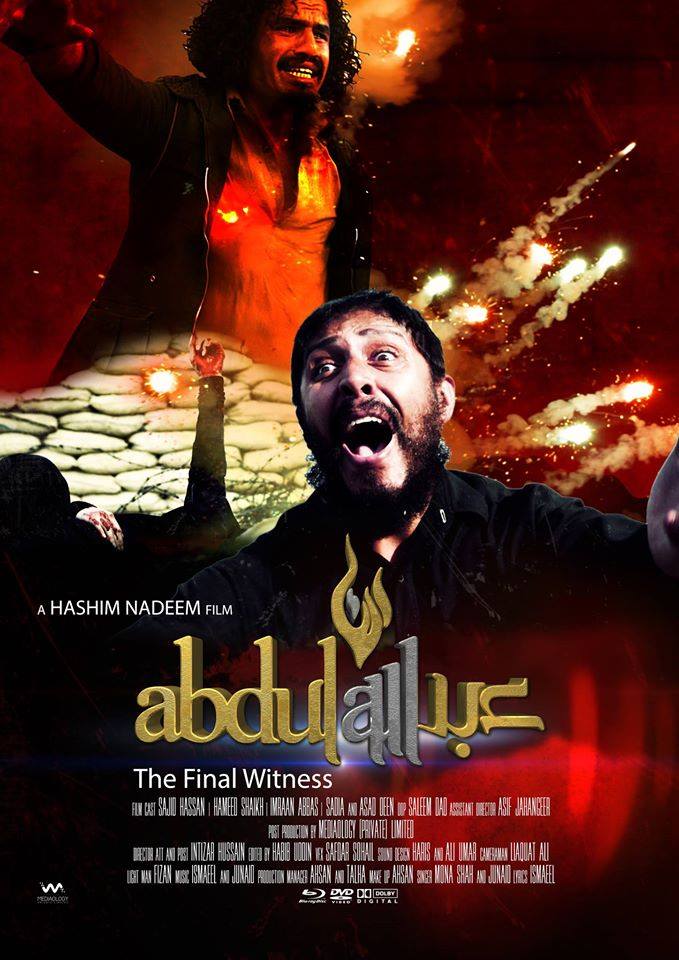

Abdullah est un père de famille pakistanais (interprété par Hameed Sheikh) qui emprunte régulièrement la main road avec son camion de livraison (j’avoue que l’objet de la livraison a échappé à ma compréhension de l’ourdou sous-titré anglais). Alors que, accompagné de son assistant, il rencontre cinq voyageurs qu’il accepte d’embarquer jusqu’à la prochaine grande ville, Quetta. Au terme d’un certain nombre de rencontres fortuites, de pots-de-vin policiers, de courses poursuites, les cinq voyageurs russes, soupçonnés de terrorisme, sont abattus froidement par un escadron douanier sous les yeux horrifiés d’Abdullah et de son fidèle acolyte. Soupçonnés de complicité, les deux infortunés sont livrés aux forces judiciaires où la corruption est tout aussi abondante.

Récit poignant et légèrement romancé des incidents de Kharotabad en 2011, ces 90 minutes sont une clameur contre la corruption qui semble toucher le haut comme le bas de l’échelle de tout l’exécutif et judiciaire du pays.

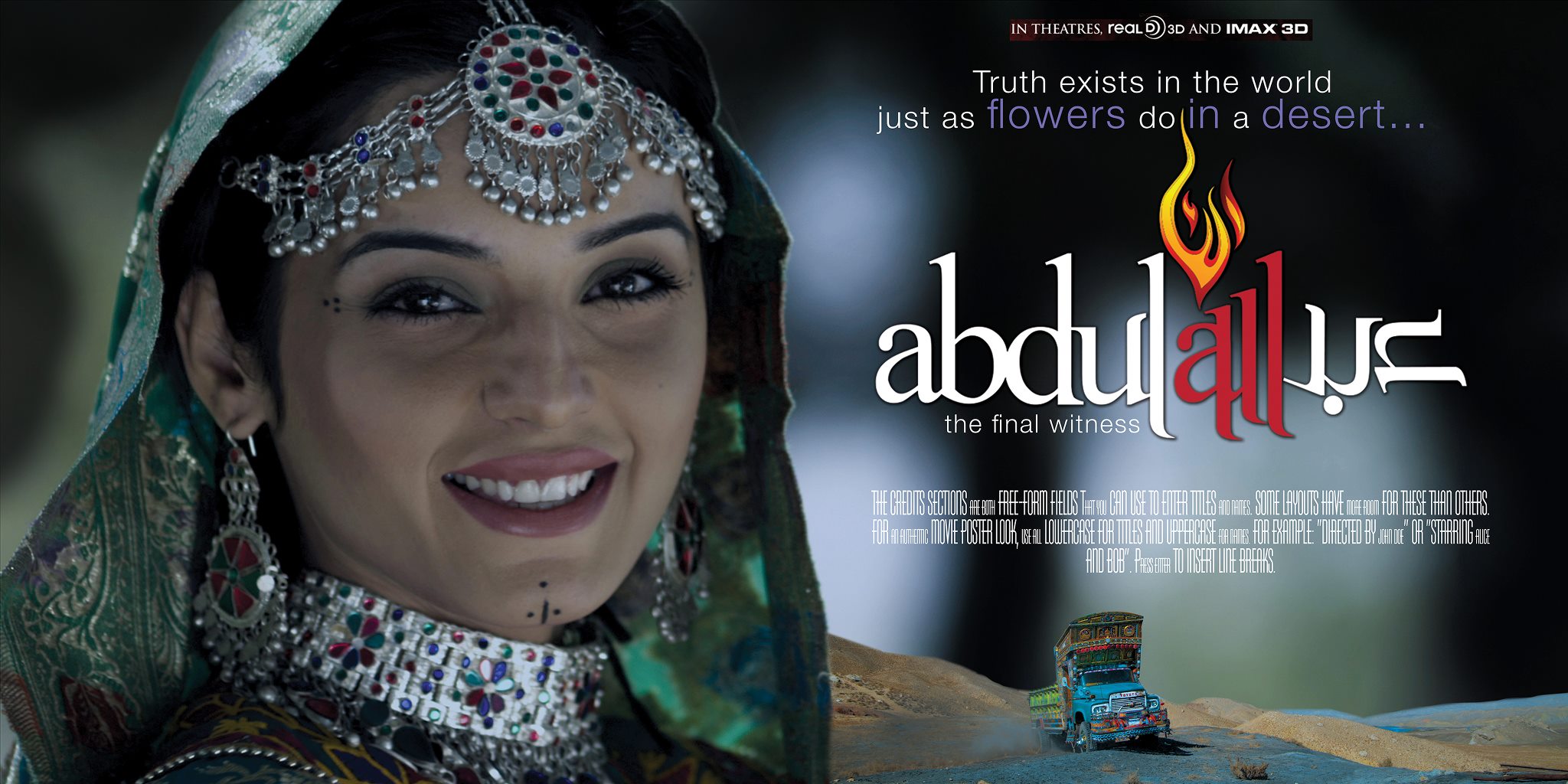

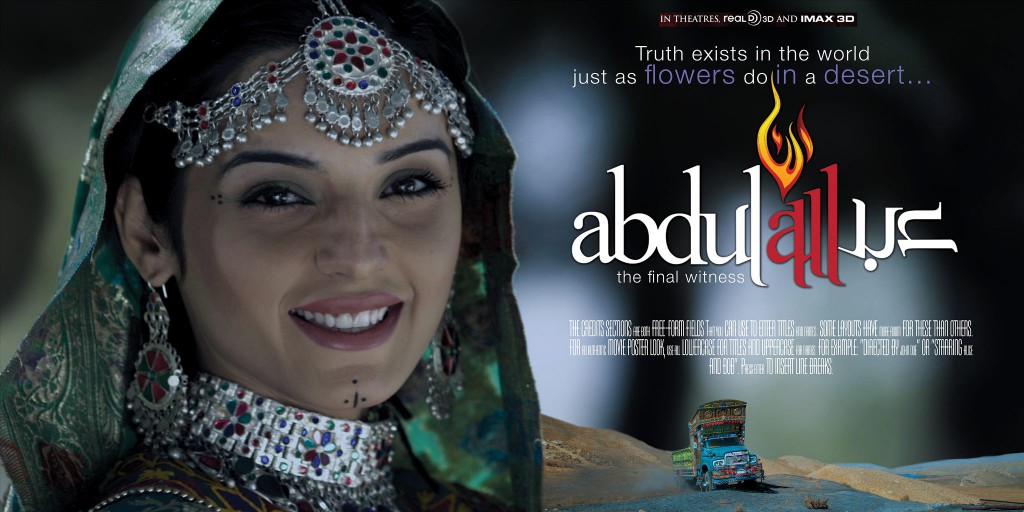

La retenue est toutefois de mise dans un contexte où le médecin légiste ayant prouvé l’innocence des cinq défunts en 2011, fut abattu dans les semaines suivant ses révélations. Aussi, la demi-teinte de ces dénonciations, bien que compréhensible se révèle troublante pour le spectateur occidental, habitué à voir les pouvoirs malmenés sur grand écran. En résulte une fresque confuse mêlant un récit sordide, dont les sous-entendus (probablement anti-censure) manquent de finesse, à des passages puissants et à des séquences à l’eau de rose bon marché, presque parasites, probablement censées alléger le film. Les ficelles classiques sont mobilisées : le fils ainé d’Abdullah (interprété par la grande tête d’affiche Imran Abbas), connu pour être parieur et peu volontaire, est éperdument amoureux de la superbe Zohra (Sadia Khan) dont le frère refuse catégoriquement l’union avec ce fainéant.

Cet aparté régulier soulage efficacement l’ambiance tendue du reste de l’histoire, mais permet également d’ancrer le personnage d’Abdullah dans une normalité, une humilité certaine, qu’on ne perçoit malheureusement qu’après coup. Mais c’est aussi la grande occasion de laisser place aux grandes spécialités bollywoodiennes : les interludes musicaux. Provocant alors une étrange sensation de patchwork entre une scène tendue et sombre qui s’effondre pour laisser la place à quelques couplets au sommet du kitsch (ou rédigés par Sylvester Stallone sous MDMA).

En définitive, Abdullah : The Final Witness est un chef d’œuvre de compromis et d’anticipation de la censure, traitant d’un sujet au plus haut point délicat en mobilisant un certain nombre de méthodes variées inspirées de Bollywood, mais aussi du cinéma occidental avec des scènes plus intimes et religieuses que l’on a l’habitude de voir dans certaines œuvres américaines. On regrette l’absence d’une vraie originalité dans la réalisation, mais on ne peut probablement pas être sur tous les fronts et Abdullah est définitivement un film militant avant tout. Bien que le dernier plan révèle une volonté artistique, puisqu’au coût d’un faux raccord, le film se termine sur un coucher de soleil découpant une silhouette (NO SPOIL).

Donc non, ce film n’est pas mon film de l’année, non je ne l’ai pas noté 9/10 sur IMdB, mais n’attendant rien de cette séance, j’ai profité à 100% d’une nouvelle expérience, d’une nouvelle façon (pour moi) de traiter un sujet si délicat dans un contexte encore plus délicat, et me prouvant encore une fois à moi-même que tout ceci n’est qu’une question de réception. Je doute que les salles françaises s’y ruent et que la critique n’encense ce film, en témoigne le taux de remplissage de la salle décroissant au fil des minutes. Mon article ne le flagorne pas plus, mais il salue l’existence de ce type de projection, la chance donnée à ces artistes de présenter leur vision, leur vie dans un lieu aussi prestigieux. Car c’est aussi ça le cinéma, une expérience esthétique ponctuelle qu’un autre lieu et un autre temps modifieraient inévitablement. Aurais-je perçu ce film différemment ailleurs ? Oui très certainement. Et c’est certainement pour cette raison que l’on se presse à Cannes, pour cette expérience unique, cette même expérience qui mène de nombreux critiques à raviser intimement leur jugement à la projection régulière à Paris, mais l’opinion publique est déjà forgée.

Josué Binet