Sorties de la Villa Inrocks, grisées par de délicieux cocktails aux couleurs multiples, nous nous dirigeons vers la Croisette. Il est 23h, la Villa Inrocks ferme ses portes, l’alcool vient à manquer. Contre toute attente, la Villa Inrocks n’est pas à la hauteur de sa réputation : ambiance familiale, bandes d’adolescents, mauvaise bière ; malgré un groupe présent et volontaire, l’ambiance ne décolle pas. Seuls le cadre et les mélanges vodka/vitamine water rattrapent l’ensemble.

Ayant en notre possession un pass de la Plage Orange, la suite de la soirée s’annonce pétillante… mais la désillusion ne se fait pas attendre, l’entrée nous est refusée. Nous errons comme des âmes en peine sur la Croisette, en quête de la soirée qui saura nous mettre des paillettes dans les yeux. Soudain, nos corps suivent le rythme d’une musique attrayante : sous le chapiteau de la plage de la Quinzaine, l’ambiance bat son plein. Une lumière violette, une foule déchainée et une file d’attente interminable qui se masse devant l’entrée très sélective : c’est la soirée de clôture de la Quinzaine des Réalisateurs, The plage to be ce soir là.

Un peu hébétées et naïves, nous ne savons pas quelle attitude adopter : se donner de la contenance ou passer notre chemin. Nous observons les aspirants à l’entrée, leurs comportements, leurs mines dépitées devant le refus continuel des videurs. Il semble évident que l’invitation est la condition sine qua non à l’accès tant désiré. Il nous la faut ! Nous sommes dépassées par quelques groupes d’élus, ayant le fameux sésame-ouvre-toi. Parmi eux, se trouve Brandon, un jeune homme affable et joyeux que Marie N. alpague sans détour. Euphorique de la victoire de Aqui y alla de Antonio Mendez Esparza – que ses amis et lui co-produisent – au grand prix de la Semaine de la critique, il se porte rapidement garant de notre entrée.

Brandon ne ment jamais : quelques minutes plus tard et quelques mètres plus bas, nous dansons, une coupe de champagne à la main.

Nous sommes entrées à la soirée de clôture de la Quinzaine des réalisateurs !

Ici, les looks sont affirmés, les attitudes aussi. Nous sommes au cœur du petit monde du cinéma. Autour de nous : trois bars, une grande plage, un DJ, des fauteuils, du monde, du monde, du monde et du beau monde – nous reconnaissons Clotilde Hesme, premier rôle du film Trois Mondes de Catherine Corsini. La musique est entraînante, l’ambiance au top, et bien sûr champagne à volonté ! C’est impressionnant comme le contact s’établit facilement à l’intérieur, alors qu’à l’extérieur…

Les barrières tombent, nous dansons et discutons naturellement, nous nous mélangeons sans le savoir à des acteurs, producteurs, réalisateurs…

Quand nous ressortons, ivres de joie, de danse, de champagne, nous avons l’impression de faire partie de ce milieu privilégié, tout est à portée de main, les portes s’ouvrent devant nous, nous nous voyons déjà l’année prochaine écumer les plages de la Croisette, prendre une chambre au Martinez. Avec balcon. Avec vue sur la mer. Avec Léonardo. Avec Brad. Avec Johnny…

En gros, on s’est enflammées.

Marie Ravet, Marie Nguyen Phu Qui, Tiana Ranaivoson

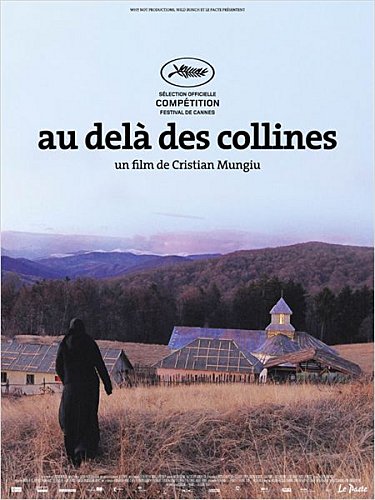

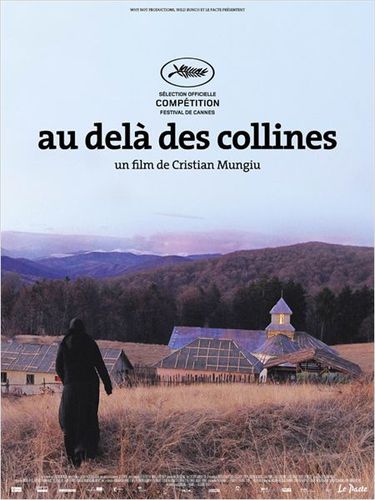

recourents dans les critiques semblent être „exorcisme” et „mort”. Pour le spectateur sensible, la réponse est OUI, cela arrive, le film est inspiré d’une histoire vraie, marqué bien sûr par la touche d’un grand réalisateur. On est clairement pressés de voir (et revoir, et revoir) ce film pour réussir à élargir notre perspective et, comme Mungiu lui-même veut, créer une polémique.

recourents dans les critiques semblent être „exorcisme” et „mort”. Pour le spectateur sensible, la réponse est OUI, cela arrive, le film est inspiré d’une histoire vraie, marqué bien sûr par la touche d’un grand réalisateur. On est clairement pressés de voir (et revoir, et revoir) ce film pour réussir à élargir notre perspective et, comme Mungiu lui-même veut, créer une polémique.